북한 지역 온실가스 현황, DMZ 주변 지속가능성 파악 시사점 제시

계절별 농도 편차 뚜렷, 인구감소·지방소멸··· 생태관광 잠재력 무색

[호암교수회관=환경일보] 최용구 기자 = 17일 서울대학교와 서울대학교 통일평화연구원이 주최한 ‘통일·평화기반구축 연합 학술대회’에선 북한 지역의 온실가스 분포 추이가 공개됐다. 접경지의 지속성 있는 활용 방안도 제시됐다.

대표 온실가스인 이산화탄소(CO₂), 이산화질소(NO₂), 이산화황(SO₂)의 분포는 계절과 밀접하게 나타났다. 이른 봄과 겨울철의 이산화탄소 농도가 상대적으로 높았는데 이산화질소도 유사한 패턴을 보였다. 중국 접경지인 신의주시를 비롯해 평양직할시, 남포특별시가 두드러졌다. 황해남도 서해안 지역 및 남한과 인접한 개성특별시의 이산화질소도 높았다.

해당 연구를 책임한 장동영 서울대학교 환경계획연구소 박사는 “북한 남서부에 인구가 밀집된 것을 미뤄 보면 북한의 인구밀도와 이산화질소 농도 상위 25% 지역의 분포가 대체로 유사했다”고 밝혔다.

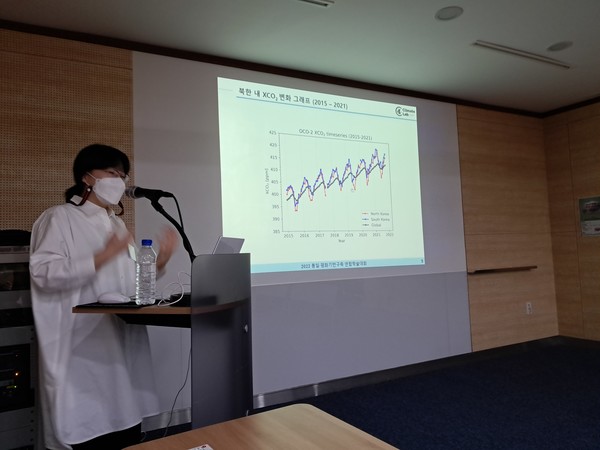

연구에는 3가지 위성(OCO-2, Aura(OMI), Sentinel-5p(TROPOMI))의 데이터가 활용됐다. OCO-2에선 지난 2015년부터 2021년까지의 자료를, Aura로부턴 2005년에서 2021년까지의 자료를 받았다. Sentinel-5p의 자료는 약 3년치(2019년 초~2021년)를 참고했다.

OCO-2 기반으로 이산화탄소 농도의 증감 추이(2015~2021)를 파악한 결과 남북이 비슷한 경향을 보이기도 했다.

북한 현지의 화력발전소 가운데 이산화질소 배출이 특히 많은 곳은 ‘북창화력발전연합기업소’, ‘평양화력발전소’였다. 반면 산맥이 밀집한 북동부 지역은 온실가스 농도가 대체로 낮았다. 양강도, 함경북도, 함경남도, 지강도 일대 등 북동부의 경우 이산화황 농도가 하위 25%에 속했다. 이산화황은 금속제련 공장 일대에서 높게 나타났다.

평양 일산화탄소 농도, 서울보다 높아

2019년과 2021년 사이 평양의 일산화탄소(CO) 농도는 서울보다 높은 수준이었다. 장동영 박사는 이에 대해 “평양 인근의 화력발전소 및 가정 난방에서의 불완전 연소 때문”이라고 추정했다.

장 박사는 “북한지역 탄소흡수원에 대한 자료를 축적하기 위해 추가 연구를 진행할 필요가 있다”고 말했다.

이 같은 발표에 대해 패널들은 새로운 견해를 덧붙였다. 평양의 온실가스 농도는 군사시설의 영향을 받을 수 있다는 의견이 나왔다. 온실가스 배출이 많게 나타난 지역의 분포가 탄광의 위치와 일치한다는 설명도 있었다.

또 한국과 인접한 개성 쪽 농도가 높았던 것에 대해 “원인을 꼭 북한으로만 한정 지을 순 없진 않냐”는 목소리가 제기됐다. 김병연 서울대학교 통일평화연구원 원장은 경제성장률이 다른 남북의 이산화탄소 배출 추이가 비슷하게 그려진 결과를 두고 의문을 표했다.

이에 장 박사는 “북한의 경우 한국보다 나무 등 탄소흡수원이 많다고 생각할 수 있지만 나무의 종류도 봐야 한다”며 “침엽수가 활엽수보다 온실가스 흡수 효율이 떨어지는 게 영향을 줄 수 있을 것으로 생각한다”고 말했다. 이산화탄소가 잘 섞이는 점도 변수로 꼽았다.

이날 김태형 서울대학교 환경대학원 교수는 접경지역의 지속가능성 확보 방안을 제시했다. 그는 “공간적 지속가능성을 확보하려면 단기 체류 방문객의 관광 만족도, 장기 거주민의 거주만족도를 높일 수 있는 방안을 찾아야 한다”고 설명했다.

접경지역은 ‘접경지역 특별법’에 의해 규정된 지역이다. 비무장지대(DMZ) 또는 해상의 북방한계선과 닿은 시·군이 해당한다. 철원, 화천, 양구, 인제, 고성, 춘천, 김포, 파주, 연천, 고양, 양주, 동두천, 포천, 강화, 옹진이 여기에 속한다.

접경 시·군, 경제·사회·문화별로 공간 가치 찾아야

유네스코 생물권 보전 지역인 ‘임진강(연천)’과 유네스코 세계지질공원에 오른 ‘한탄강 세계지질공원’ 등 생태관광의 잠재력이 큰 지역들이 분포한다. 분단 및 전쟁과 관련된 장소를 방문하는 다크 투어리즘(dark tourism) 형태의 관광 요소도 있다.

하지만 대부분 경제적으로 낙후돼 있고 지리적 특성으로 인해 교통발달에 한계가 있다.

김태형 교수는 “접경지역의 인구감소와 지방소멸을 막으려면 관광산업과 지역자산을 지속 평가하고 대안을 마련해야 한다”고 강조했다. 지역자산은 ▷경제중심형 ▷사회통합형 ▷문화지향형으로 나눠서 관리할 것을 당부했다. 경제 활성화, 사회적 교류, 관광객 유치 등의 요소별로 각각 맞는 전략이 필요하다는 것이다.

김익수 환경일보 편집대표는 “전략적 접근의 과정에선 사회의 변화를 고려한 소통과 관계가 중요하다”며 “세대관이나 세계관 등의 차이를 공간 기획과 어떻게 연결지을 수 있을지에 대한 고민도 필요하다”고 덧붙였다.