이번에 확정된 로드맵에는 2011년 7월12일 발표된 정부의 배출전망치(BAU)와 감축 목표를 그대로 유지했으며 감축 목표 달성을 위한 산업·건물·수송 등 7개 부문별 감축 정책과 이행 수단이 포함됐다.

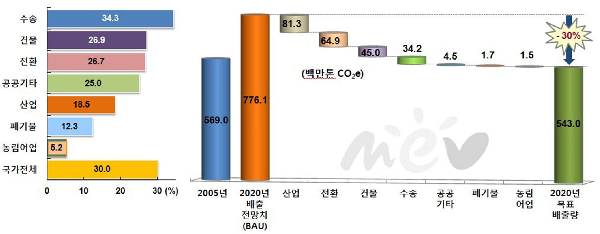

부문별 감축률은 수송(34.3%), 건물(26.9%), 전환‧발전(26.7%), 공공(25.0%), 산업(18.5%), 폐기물(12.3%), 농·어업(5.2%) 순이며 국가 전체적으로는 총 2억3300만톤의 온실가스를 감축하게 된다.

환경부는 효과적인 감축 목표 달성을 위해 ①시장친화적인 감축제도 운영 ②과학기술 개발 ③ 감축 사업 발굴로 일자리 및 新 시장창출 ④ 생활밀착형 감축 운동 전개 등 세부 추진 전략을 수립했다.

배출권거래제 운영 및 에너지 수요관리로 감축 비용을 최대한 절감하고 수출의존도가 높고 생산비용이 상대적으로 많은 석유화학, 시멘트 제조업 등 민감업종에 대한 배출권 무상할당을 지속적으로 유지함으로써 산업계의 부담을 경감할 수 있도록 했다.

그간 정부가 온실가스 감축 전략의 수정이 불가피하다며 감축목표를 줄일 수 있다는 뉘앙스를 풍겼던 만큼 이번 결정에 대해 시민단체들도 환영하는 분위기다. 에너지시민회의는 “기후재앙의 가속화를 막기에는 여전히 부족하지만 2011년 세계와 약속한 온실가스 배출전망치를 그대로 유지한 데 의미가 있다”라고 평가했다.

|

정부는 에너시 소비는 늘어나도 온실가스는 줄이겠다는 의도지만 2020년까지 이를 가능하게 할 기술 개발에 성공할지는 회의적이다. |

그러나 감축목표 수립과 별개로 과연 실현 가능할 것이냐에 대한 비판도 만만치 않다. 온실가스 감축 총괄기관은 환경부지만 온실가스 배출에 직접적인 영향을 미치는 에너지기본계획, 전력수급계획 등을 수립하는 기관은 산업통상자원부이기 때문이다. 더구나 이러한 계획들은 환경부와 협의 없이 단독으로 수립 가능해 논란을 빚어왔다.

실제로 얼마 전 산업부가 확정한 국가에너지기본계획은 2020년 에너지 수요와 전력 수요를 각각 6%, 20% 더 많아질 것으로 전망했다. 또한 2030년 전력수요는 30% 더 높게 전망했고 2035년 전력수요는 2011년 현재 보다 80% 가량 더 많이 소비할 것으로 전망해 현재 미국 1인당 전기소비보다 더 높을 것으로 추정하고 있다.

이에 따라 정부는 ‘기후변화 대응 기술개발 전략 로드맵’을 마련해 미래부의 ‘Korea CCS 2020’(1727억), 산업부 ‘온실가스처리기술개발(CCS 대형실증·상용화 중심, 935억), 해수부 ‘CO₂ 해양처리기술개발사업’(900억), 환경부 ‘CO₂ 저장 환경관리기술 개발사업’(413억) 추진하겠다고 밝혔다.

기술 개발을 통해 에너지 사용량은 늘리면서 온실가스는 줄이겠다는 의도지만 과연 가능할지에 대해서는 전망이 엇갈린다. 5~6년 만에 획기적인 기술 개발을 할 수 있다는 가정 자체가 회의적인데다 탄소 포집(CCS) 상용화가 아직 멀었다는 점을 감안하면 불확실하기 짝이 없다는 비판을 받는다.

탄소포집·저장 기술은 관련 전문가들조차도 2020년까지 실현 가능성이 없다는 평가다. 기술에 의존하기보다 수요 감축 계획을 먼저 수립해야 한다는 비판이 나오는 이유다.

기술 개발에 실패한다면 에너지 생산을 늘리면서 온실가스를 줄이기 위해서는 신재생에너지나 원전을 늘리는 방법밖에 없다. 그러나 신재생에너지의 전력생산 비용이 아직은 턱없이 높아 대규모 증설이 불가능하기 때문에 결국엔 원전을 늘릴 것이라는 전망도 나온다.

|

| 부문별 온살가스 감축량 및 비율 <자료제공=환경부> |

또한 부문별 온실가스 감축 달성을 위한 세부 이행계획의 실현 가능성에도 의문이 제기된다. 특히 교통·수송부문의 온실가스 감축량은 다른 부문에 비해 월등히 높은 BAU 대비 34.3%(3420만톤)에 달한다.

그러나 정부가 발표한 2020년까지의 국가 온실가스 감축 로드맵에는 어떠한 수단을 통해 온실가스를 감축할 것인지에 대한 구체적인 대책이 없이 달성 여부가 불투명하다. 지금까지 추진한 대중교통 활성화만으로는 부족하리라는 것은 불 보듯 뻔한데, 뾰족한 대책은 없는 상태다.

건물 부문 역시 26.9%의 온실가스를 감축하려면 에너지 절감은 필수지만 신축 시 제로에너지건물을 의무화하는 것은 2025년부터다. EU는 2018년 공공기관, 2020년 모든 건물에 의무화했다.

아울러 건물 에너지를 줄이려면 신축 수요보다는 현재 사용 중인 건물의 에너지 효율을 높이는 것이 더 중요하지만 70%가 넘는 건물이 낡은 상태여서 한계가 있다는 지적이다.

여기에 전체 온실가스의 절반이 넘는 양을 배출하는 산업부문 감축률이 18.5%에 불과하다는 점도 논란거리다. 가정용보다 낮은 원가 이하의 산업용 전기요금이 에너지 다소비를 부추기고 있지만 전기요금 현실화 논의는 여전히 지지부진하다.

한편 환경부가 발표한 온실가스 감축 목표를 보면 산업부와의 미묘한 신경전이 감지된다. 산업부가 내놓은 제2차 에너지기본계획은 높은 에너지수요와 전력수요 전망을 기반으로 한다. 반면 환경부는 이에 동의하지 못하고 기존의 전망치를 고수한 온실가스 감축 계획을 확정했다.

에너지시민회의는 이에 대해 “환경부가 온실가스 배출량을 임의로 늘릴 수 없는 데는 세계의 눈이 있기 때문”이라고 분석했다.

특정연도 배출량을 기준으로 감축목표를 정한 EU와 달리 우리나라는 배출 전망치를 기준으로 하기 때문에 실제로는 배출량이 늘었어도 배출 전망치를 높게 잡으면 목표를 달성했다는 변명을 할 수 있기 때문에 전 세계가 한국이 수요 전망치를 부풀리는 꼼수를 쓰는 것 아닌지 주시하고 있다는 것이다.

이에 대해 에너지시민회의 측은 “산업부의 비정상적인 수요예측에 기반한 온실가스 배출량을 세계에 내놓을 수 없는 것은 당연하다. 국제적인 웃음거리가 될 수 있기 때문이다”라고 비꼬았다.

환경부의 온실가스 감축목표 확정에도 불구 실현 가능성에 대해서는 여전히 논란이 끊이지 않을 것으로 보인다.

*Tip : 배출전망치(BAU, Business As Usual) : 현재까지의 온실가스 감축 정책 추세가 미래에도 지속된다는 가정 하에서 전망한 온실가스 배출량

mindaddy@hkbs.co.kr