생활 주변 소규모 배출원 관리 및 통합적 대책 시급

기상‧기후 고려한 세밀하고 과학적인 정책 설계 필요

지속가능한 사회로의 대국민 공감 프로젝트. 환경일보는 KEI(한국환경연구원)와 협업으로 탄소중립, 그린뉴딜, 기후변화, 미세먼지 등 국민 체감 환경 현안에 대해 독자 여러분이 보다 이해하기 쉽고, 바른 정보를 공유할 수 있도록 주 1회 ‘KEI 지속가능 TV’ 연재를 마련했습니다. KEI ‘말하는 보고서’, ‘듣는 보고서’ 영상 콘텐츠를 지면과 온라인 기사로 재구성해 환경보존에 대한 공감을 여러분과 함께 키워 가고자 합니다.

[환경일보] 최용구 기자 = 쌀쌀해진 날씨와 더불어 ‘불청객’ 미세먼지가 올해도 어김없이 하늘을 덮었습니다. 창문 열기는 쉽지 않고 공기청정기로도 안심이 안 됩니다. 정부는 지난 11월21일 서울·인천·경기·충남·충북 5개 시·도에 초미세먼지 위기경보 ‘관심’ 단계를 발령했는데요. 환경부는 “국외에서 유입된 미세먼지와 국내에서 생성된 미세먼지가 대기정체로 축적됐다”고 밝혔습니다.

이에 따라 해당지역의 석탄발전소 35기와 미세먼지 배출사업장 285곳은 비상저감조치에 들어갔습니다. 정상적인 시스템 가동과 조업에 제동이 걸린 것이죠. 발암물질 노출에 따른 건강상의 직간접적 피해는 국민들에게 고스란히 전해집니다.

미세먼지. 말 그대로 대기 중에 떠다니는 입자상 물질을 뜻합니다. 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소가 지목한 1군 발암물질인데요. 흙먼지나 식물의 꽃가루에서 생겨나기도 하고 보일러, 발전시설 등의 연료 연소과정 또는 자동차 배기가스, 농촌에서의 노천소각 등을 통해 인위적으로 나오기도 합니다. 심지어 바다에서 자연적으로 배출되기도 하고요.

게다가 발생된 미세먼지가 대기 중에서 화학반응을 일으키면 질산암모늄(ammonium nitrate, NH₄NO₃), 황산암모늄(ammonium sulfate, (NH₄)₂SO₄)이라는 ‘2차 초미세먼지’도 만들어 내죠. 애당초 발생 자체를 없애는 건 불가능하다는 분석이 가능합니다.

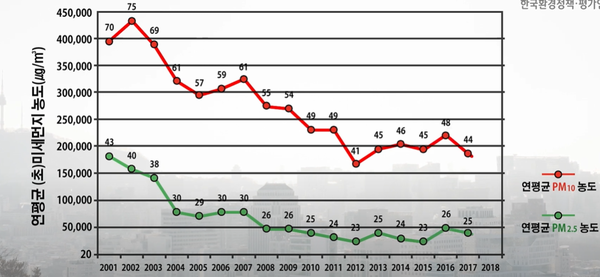

그럼 미세먼지 농도는 지속적으로 악화되고 있을까요? 그렇진 않습니다. 국립환경과학원, 한국환경공단 등의 자료를 종합해 보면 서울시의 경우 2000년대 초반부턴 오히려 대기질이 개선되는 추세를 띠었습니다. 그러다 2012년을 기점으로 정체되고 있죠.

KEI는 “과거엔 황의 함유량이 낮은 연료로 바꾸거나 경유를 천연가스로 교체하는 조치 및 대형사업장 배출 규제 등 정부 주도의 통제가 가능했다”면서 “하지만 대형배출원 관리 위주의 정책들로는 한계에 봉착했다”고 평가했습니다.

즉, 단순한 방식의 일괄적인 관리가 더 이상 근본 해결책은 될 수 없다는 것입니다. 여러 미세먼지 배출원들을 고려한 새로운 접근이 필요하단 얘기죠.

1군 발암물질 ‘미세먼지’

2차 초미세먼지 발생 줄여야

대형 배출원 관리 위주 정책으론 한계

세밀한 배출원 관리, 국가간 감축 협의 중요

물론 중국, 몽골, 러시아, 북한 등지에서 날라오는 미세먼지 또한 적잖습니다. 그러나 해당국들 역시 미세먼지의 심각성을 인지하고 대책을 추진한다는 것을 감안하면 그들 탓만 하고 있을 순 없습니다. 또 국외의 배출원은 우리가 직접 관리하는 게 불가능할뿐더러 국가 간 협력이 필요한 문제죠.

대기가 정체되는 현상도 주의 깊게 봐야 합니다. 기후변화로 인해 대기가 정체되는 날이 많아지면서 미세먼지 농도에 악영향을 미치고 있다는 주장은 설득력이 있습니다. APEC(아시아태평양경제협력체)이 2018년 내놓은 ‘기후변화가 진행됨에 따라 고농도 미세먼지가 발생하기 좋은 기상조건의 증가가 예상된다’와 2017년 미국 NOAA(국립해양대기국)의 ‘최근 한반도의 풍속 감소에 따른 대기 정체 현상과 고농도 미세먼지 발생은 밀접한 연관이 있는 것으로 추정된다’는 분석이 이를 뒷받침하죠.

KEI는 “앞으로 대기오염물 농도가 급격히 떨어지는 것은 기대하기 어렵다”고 진단했습니다. 대신 지속적인 절감 효과를 낼 만한 해법을 제시했는데요.

먼저 생활 주변의 소규모 배출원들에 대한 통합적인 대책이 필요하다는 것입니다. 중·소 규모의 사업장이나 가정과 건물에서의 에너지 사용, 농업 잔재물 소각, 식당(숯불구이 음식점) 등의 관리가 해당됩니다.

이 같은 국내 배출원 관리에 더해 해외에서의 유입을 줄이기 위한 외교적 협의도 요구되죠. 국가 간 자발적인 감축을 유도할 수 있게 할 정부의 힘이 필요합니다.

KEI는 “관리의 사각지대에 있던 소규모 배출원을 관리할 대책과 기상·기후까지 고려한 세심한 정책 설계, 국민과 주변국들의 동참을 이끌어 낼 소통이 필요하다”고 당부했습니다.