원전은 늘리고(23.9% → 32.4%) 신재생은 줄여(30.2% → 21.6%)

[환경일보] 대통령직속 2050 탄소중립·녹색성장 위원회(공동위원장 한덕수 국무총리, 김상협 카이스트 부총장) 및 환경부(장관 한화진)는 제1차 격년투명성보고서(BTR) 및 2035년 국가 온실가스 감축목표(2035 NDC) 수립 추진을 위해 2018년 이후 2023년까지 국내 온실가스 배출량, 전원별 발전량(2023년은 한전 월보 참고), 주요 업종 제품 생산량 등의 현황을 분석하고 그 요지를 설명했다.

분석한 결과는 앞으로 정부가 온실가스 감축정책을 실행해 나가는 데 중요한 참고자료로 활용될 예정이다.

원전 복원, 재생에너지의 합리적 확대 등을 중심으로 한 무탄소에너지 전환 정책 등으로 전환 부문 온실가스 감축 효과가 발생하고 있다.

팬데믹 종료 이후 전력수요 정상화로 총발전량이 증가했으나 무탄소에너지 보급 확대 등으로 2022년 전환 부문 온실가스 배출량은 2억1390만톤으로 4.4%가 감소했다.

또한 2023년 배출량은 약 2억200만톤으로 4.8%가 추가 감소(2018년 대비 24.1%)해 2년 연속 감소가 예상된다.

2018년 이후 무탄소 발전 증가량(68.1TWh)으로 전력 소비량 증가(+17TWh) 충당, 석탄발전 가동 축소 등이 전환 부문 탄소 감축(24.1%)에 영향을 미친 것으로 보인다. 무탄소 발전 증가량 중 원자력 발전 47TWh(69%), 신재생 발전 21.1TWh(31%)이다.

정부는 이러한 에너지전환의 실효성을 바탕으로 ‘무탄소에너지 주류화(CFE 이니셔티브)’의 국제적 확산도 함께 지원할 계획이다.

또한 산업 부문 2023년 온실가스 배출량도 2022년에 이어 2년 연속 감소했다. 노후 고로 폐쇄(철강), 보일러 연료전환(정유), 불소처리 증가(반도체) 등 산업계는 체질 개선을 위해 노력했다.

정부는 보다 강도 높은 감축을 위해 탄소중립 100대 기술 개발 및 수소환원제철 실증(철강) 등을 추진하고 산업 부문의 녹색 경쟁력 강화를 위한 녹색자금을 450조원 이상 지원할 계획이다.

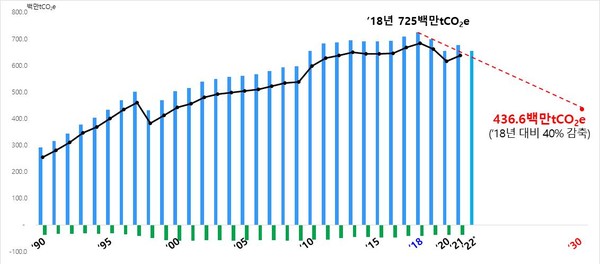

2022년 국가 온실가스 배출량(잠정치)은 전년 대비 2210만톤 감소한 6억5400만톤으로 2010년 6억5510만톤 이후 가장 낮은 수치이며, 2023년 주요 4대 부문(전환, 산업, 건물, 수송)에서 전년 대비 약 1727만톤의 온실가스 배출량이 추가로 감축될 것으로 예상된다.

탄소배출이 많은 일부 선진 국가는 감축 경로를 지키지 않는 경우도 있으나, 우리나라 및 영국, 일본 등은 2050 탄소중립을 향한 선형 경로에 따라 감축하고 있다.

정부는 기존 2030 국가 감축목표(2021.10)에 포함된 비현실적 감축 수단을 에너지 전원별 비중 개선, 산업 부문의 연‧원료 전환 비중 조정 등을 반영·보완한다며 원전은 늘리고(23.9%→32.4%) 신재생에너지 비중(30.2%→21.6% 이상)은 줄였다.

또한, 그간 고려되지 못했던 기술 개발 소요 기간, 인프라 본격 가동 시기 등을 반영해 목표연도에 갈수록 감축이 가속화되도록 연도별 감축 목표를 설계했다.

미국의 권위 있는 전문 학술지인 엠아이티 기술평가 보고(MIT Technology Review)에서는 총 76개국 중 우리나라를 8위로 평가했다

평가 항목은 탄소 배출량, 에너지 전환, 녹색사회, 청정 이노베이션, 기후정책 등 5개 항목, 23개 세부 지표별 평가점수를 기반으로 순위를 부여한다.

특히 우리나라의 탄소중립 노력, 사회적 기반, 혁신 기술 역량 등을 높이 평가하고 2023년 3월에 발간한 녹색미래지수(Green Future Index)를 통해 아시아 국가로는 유일하게 ‘녹색 선도국(Green Leader)’으로 인정했다.