이충일 국립강릉원주대 해양생태환경학과 교수

[환경일보] 유엔식량기구(FAO) 자료(2020)에 따르면 우리나라는 전 세계에서 연간 1인당 수산물 소비량이 가장 많은 나라다. 이 중 살오징어(우리가 흔히 울릉도 오징어라 부르는)는 다양한 형태로 가공돼 소비되는 대표적인 수산물이다. 그러나 최근 몇 년 사이 살오징어에게 새로운 별칭이 하나 생겼다. 금처럼 귀해졌다는 의미로 ‘금징어’로 불린다. 살오징어 어획량이 급격히 감소하며 나타난 현상이다.

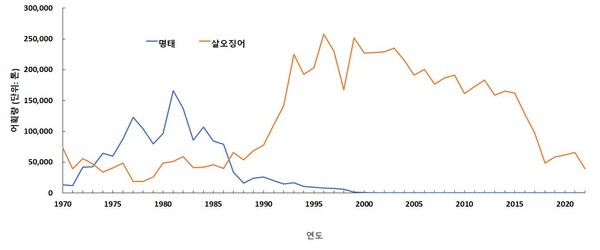

어획량이 가장 많았던 1990년대 후반(연간 약 25만톤)을 기준으로 보면, 최근 살오징어 어획량은 85% 이상 감소했다. 좀 더 정확히 표현하면, 살오징어 어획량 감소는 최근에 갑자기 나타난 현상이 아니다. 2000년 초반부터 현재까지 지속되고 있다.

우리 바다에 무슨 일이 생긴 걸까? 사람들은 과거 명태가 사라진 주요 원인 중 한가지로 바다가 따뜻해진 것을 이유로 들고 있다. 한편 명태 어획량이 급격히 감소한 1980년대 후반 이후 살오징어 어획량은 빠른 속도로 증가했다. 대부분 온난화가 어종의 변화를 가져왔다고 이야기한다. 차가운 물에 서식하는 명태와 달리 살오징어는 따뜻한 물을 좋아한다고 알려져 있다. 온난화가 지속되면 살오징어 어획량이 더 증가할 것으로 기대한 면도 있을 것이다. 그러나 현실은 그렇지 않다. 기대와는 다른 방향으로 진행되니 원인을 찾으려는 노력이 여기저기서 이뤄지고 있다. 그 과정에서 남획, 기후변화, 중국어선 등 다양한 키워드가 나타나고 있다.

살오징어는 수명이 대략 1년이다. 제주도를 중심으로 동중국해에서 주 산란장이 형성되며 수온이 올라가는 여름에는 산란장 위치가 북쪽 해역으로 이동하고 수온이 내려가는 가을과 겨울에는 남쪽 해역에 위치한다. 살오징어 산란장은 적도 해류계에 기원을 둔 쿠로시오 난류(저위도의 열에너지를 고위도로 운반하는 중요한 역할을 함)의 영향을 받는 곳으로 쿠로시오 난류의 지류(支流)가 서해, 남해, 동해로 이동하면서 열에너지뿐만 아니라 해류를 따라 살오징어를 포함한 다양한 해양생물도 함께 이동하는 특성이 있다.

어획량 감소는 먹이사슬 관계 전체의 변화

살오징어 알과 유생(幼生) 또한 지류를 따라 서해, 남해, 동해로 운반된다. 산란장 분포 위치와 해류의 이동 방향에 따라 각 해역별로 운송되는 양이 다를 수 있다. 사람들 기억 속에는 여름과 가을 야간에 동해 수평선을 환하게 밝히던 조업 어선 모습이 남아 있을 것이다. 이제는 그 모습을 보기 힘들어졌다.

최근 살오징어 어획량을 보면, 과거 어획량이 가장 많았던 동해가 서해보다 어획량이 적거나 비슷한 현상이 나타나고 있다. 이를 두고 동해 오징어가 서해로 이동한 것으로 보고되기도 한다. 과거에는 동중국해에서 산란된 살오징어가 동해에서 성장 후 고향으로 돌아가는 이동 형태였지만, 지금은 동해를 지나 더 북쪽으로 어장이 확장된 형태이며, 예전 우리 기억 속에 오징어가 머물던 장소에는 오징어를 찾아보기 힘든 환경이 됐다.

어장 위치가 변화하면서 산란장과 어장 사이를 오가는 경로와 시간도 같이 변했다. 이러한 현상은 과거와는 다른 형태이다. 서해는 예전에도 살오징어가 어획됐으며(물론 동해와는 비교될 정도는 아니였음), 한 가지 흥미로운 건 어획량이 많지는 않지만 동해와는 달리 어획량이 급감하는 현상이 나타나지 않는다는 것이다.

사람도 한여름 땡볕 아래를 거닐다 보면 그늘이 있는 곳으로 빨리 장소를 옮기고 싶고, 편안한 곳에서 더 머물고 싶은 생각이 든다. 지금 우리 주변 바다가 이런 상황에 놓인 것으로 생각된다.

미래에도 바다 환경은 끊임없이 변화할 것으로, 환경에 적응해 살아가는 생물의 분포 변화도 함께 진행될 것이다. 그 과정에서 서식지를 다른 곳으로 옮겨가는 종도, 새로 나타나는 종도 자연스레 있을 것이다. 문제는 이러한 환경변화가 우리 자연생태계가 감당하기 힘든 상태로 이어진다면, 그리고 그 문제가 사람에게서 비롯하는 영향이 큰 것이라면 우리는 냉정하게 우리 삶의 방식에 대해 고민하고 해결책을 찾고 실행에 옮기려는 노력을 지금부터 해야 한다.

살오징어 자원이 감소하는 건 단순히 살오징어 자체만의 문제가 아니라 살오징어와 엮여 있는 먹이사슬 관계 전체가 변함을 이해해야 한다. 단순히 특정 어종의 자원이 감소한 문제가 아니라 우리 바다가 지금 변했고, 변해 갈 것이고, 해양생물이 이것에 대한 신호를 우리에게 보내고 있음을 알아야 한다.