환경부와 에코나우는 생물자원 보전 인식제고를 위한 홍보를 실시함으로써 ‘생물다양성 및 생물자원 보전’에 대한 대국민 인지도를 향상시키고 정책 추진의 효율성을 위해 ‘생물다양성 녹색기자단’을 운영하고 있다. 고등학생 및 대학생을 대상으로 선발된 ‘생물다양성 녹색기자단’이 직접 기사를 작성해 매월 선정된 기사를 게재한다. <편집자 주>

[녹색기자단=환경일보] 이승환 학생기자 = 제주도는 우리나라 최남단에 있는, 천혜의 자연환경을 가진 화산섬이다. 제주도는 우리나라에서 가장 남쪽에 있고, 내륙과는 다른 특이한 자연환경으로 가지고 있다. 그 때문에 내륙에서는 찾아볼 수 없는, 제주도만의 독자적인 어류들을 찾아볼 수 있다. 이런 제주도만의 특색있는 어류는 주로 여름에 많이 찾아볼 수 있다.

내륙에서 볼 수 없는 기수어, 제주에 서식

기수어(汽水魚)는 민물과 바닷물이 섞이는 기수에 서식하는 물고기를 뜻한다. 기수는 환경이 빠르게 바뀌는 만큼 열악한 환경에서 적응한 광염성, 광온성 어류들이 서식한다. 광염성은 광범위한 염도에서 적응력이 커다람을, 광온성은 광범위한 온도에서 적응력이 커다람을 뜻한다. 이처럼 기수어는 순수 민물고기와 바닷물고기에 비해서 환경 적응력이 뛰어남을 알 수 있다. 그 때문에 다양한 지역에서 찾아볼 수 있는데, 제주도는 특이하게도 내륙에서는 볼 수 없는 기수어들도 살아가고 있다. 어째서 제주도에는 내륙과는 다른 어류들이 서식하는 것일까?

다양한 기수어의 서식 비밀 ‘해류’

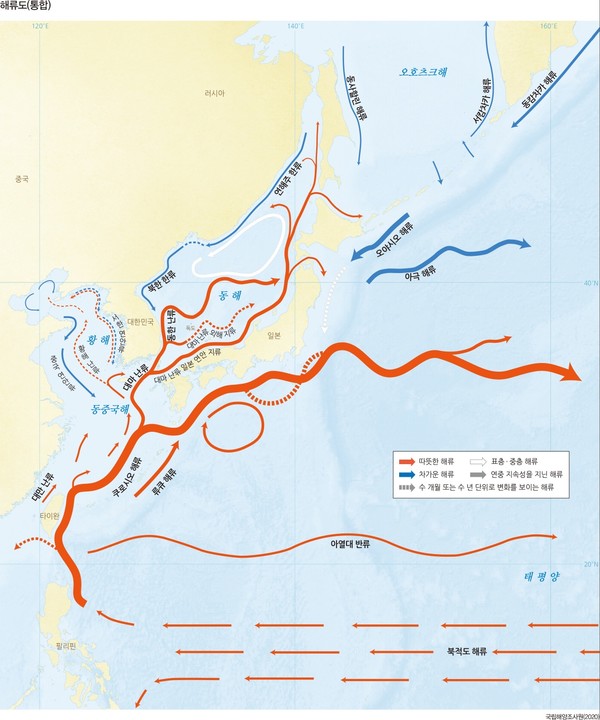

그 이유는 해류 때문이다. 제주도는 쿠로시오 난류에서 갈라지는 대마 난류가 가장 먼저 닿는 지역이다. 그만큼 난류의 영향을 크게 받는 곳이다. 해류의 영향을 받아 본래 열대지역에서 서식하는 다양한 어종들이 편승하고, 제주도까지 도달한다. 그래서 내륙에서는 찾아보기 힘든 다양한 기수어들이 제주도에서 서식하고 있다. 제주도의 다양한 기수어 중에서 몇 종을 꼽아서 소개하려 한다.

점박이망둑(Redigobius bikolanus)

점박이망둑은 크기가 3cm 정도밖에 되지 않는 소형종으로 주로 필리핀, 오키나와 등의 아열대 지역에서 찾아볼 수 있는 어종이다. 우리나라에서는 제주도에서밖에 보고되지 않은 종으로 기수역에서 찾아볼 수 있다. 수컷은 암컷에 비해 주둥이가 크고 등지느러미가 길게 신장되어 있는 것이 특징이다.

제주모치망둑(Mugilogobius fontinalis)

이름에 제주가 붙은 만큼 점박이망둑과 마찬가지로 국내에서는 제주도에서만 찾아볼 수 있는 어종이다. 제주모치망둑 역시 주로 오키나와 같은 아열대 지역에서 살아간다. 유사종으로는 모치망둑이 있는데, 모치망둑은 주로 내륙에서 관찰할 수 있다. 두 어종은 체측의 무늬로 구분된다. 모치망둑은 체측 무늬가 일자인 반면, 제주모치망둑은 그렇지 않다. 제주도에서만 서식한다는 점이 무색하게 제주도 내에서는 쉽게 찾아볼 수 있는 어종이다.

검은구굴무치(Eleotris acnthopoma)

검은구굴무치는 내륙에도 서식하는 구굴무치와 다르게 국내에서는 제주도에서만 찾아볼 수 있다. 서귀포에서 처음 보고되었으며, 기수역의 큰 돌이나 바위에 숨어있다. 검은구굴무치도 주로 필리핀 같은 열대지방에서 서식하는 어종이다. 구굴무치와는 입 주변의 반점 색으로 구분할 수 있다. 배지느러미가 일반적인 어종과는 다른 형태를 띠고 있는 것이 특징이다. 어식성으로 주로 소형 물고기를 잡아먹으면서 생활한다.

“제주도 자연환경 보전해야”

이외에도 제주도에는 내륙에는 없는 다양한 어종들이 서식하고 있다. 내륙과는 또 다른 생태계가 형성되어 있는 점이 독특하면서도 신기하게 느껴진다. 제주도의 자연환경을 보전하고, 제주도에만 서식하는 특이한 기수어들이 사라지지 않도록, 환경 보호를 위해 노력해야 할 것이다.