정부 수소 전략에 산업용 수요·공급 빠져··· 철강 경쟁력 저해 우려

[환경일보] 철강 산업의 탄소중립을 위한 핵심 기술인 수소환원제철의 상용화를 위해서는 국산 그린수소 확보가 필수라는 분석이 나왔다. 기후솔루션은 26일 발표한 ‘수소환원제철 국내 정착을 위한 핵심 과제’ 보고서에서, 정부의 수소 정책에서 철강 산업의 수요와 공급 로드맵이 빠져 있어 산업 전환의 걸림돌이 되고 있다고 지적했다.

기후솔루션에 따르면 한국 철강 산업은 온실가스 배출량의 14~18%를 차지하는 최대 배출 산업이다. 동시에 자동차, 조선 등 주력 제조업의 기초소재를 생산하는 국가 핵심 기간산업이기도 하다. 유럽연합의 탄소국경조정제도(CBAM) 시행 등 국제적 탈탄소 흐름 속에서 철강 산업의 경쟁력은 ‘저탄소 고부가가치 제품’ 생산 역량에 좌우될 전망이다.

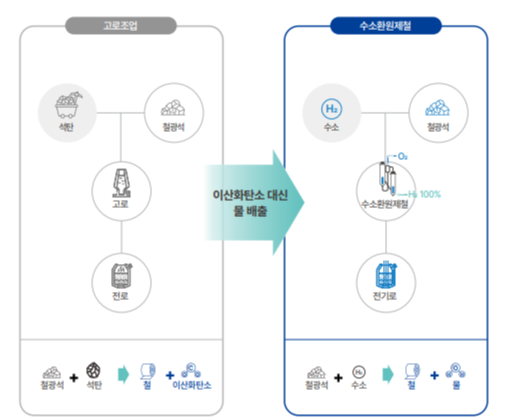

보고서는 수소를 활용한 수소환원제철 공정으로의 전환이 탄소중립 달성을 위한 유일한 해법이라고 강조하며, 이 과정에서 ‘그린수소’의 안정적 조달이 관건이라고 설명했다. 하지만 현재 정부 수소 정책은 철강 산업의 그린수소 수요를 반영하지 않고 있으며, 그린수소 자체에 대한 지원정책도 미비한 상황이다.

보고서 분석에 따르면, 2050년까지 철강 1톤을 생산하는 데 드는 원가는 수소를 80% 이상 해외에서 조달할 경우 약 153만원에 이르지만, 수소를 전량 국내에서 생산할 경우 약 95만 원으로 38% 절감될 수 있다. 이는 수소 1kg당 가격이 해외 조달 시 2만원 이상, 국내 생산 시 5700원 수준이라는 비용 차이에 기인한다. 해외 수소는 액화 및 운송, 기화 등 복합 비용이 높고, 공급 불안정성도 크다.

기후솔루션은 정부의 수소 수입 가격 추정이 이러한 비용을 반영하지 않아, 국내 생산의 편익이 과소평가되고 있다고 지적했다. 철강 기업이 자발적으로 그린수소를 채택하기 위해서는 가격보조, 실증사업, 인프라 지원 등 다각적인 정책 패키지가 필요하다는 것이다.

국제 사례도 함께 제시됐다. 독일은 티센크루프의 수소환원제철 설비에 약 24조원의 공적 자금을 투입했고, 미국은 인플레이션감축법(IRA)을 통해 그린수소 1kg당 최대 3달러의 세액공제를 제공하고 있다. 영국과 일본도 수소 가격 안정화를 위한 차액계약(CfD) 제도를 도입했으며, 주요 철강사들도 이를 활용해 수소 기반 전환을 추진 중이다.

기후솔루션은 ‘제2차 수소경제 이행 기본계획’에 철강 등 고정 수요 산업의 수소 수요 예측과 공급 로드맵을 명확히 반영하고, 환경성이 입증되지 않은 수소는 제외해 그린수소 위주로 정책을 수정해야 한다고 제언했다. 또한 포항 등지에서 재생에너지 기반 그린수소 생산 실증사업을 조속히 추진해 수소환원제철 실증과 연계할 필요가 있다고 강조했다.

기후솔루션 김다슬 연구원은 “그린수소는 에너지 안보와 철강 경쟁력의 핵심이며, 선제적 투자 없이는 탄소중립도, 산업 경쟁력도 불가능하다”고 말했다. 공동 저자인 권영민 연구원은 “국산화를 통해 수소환원제철이 국내에 정착되면 일자리 창출과 지역경제 활성화에도 기여할 수 있다”고 밝혔다.