겨울을 견디는 곤충들의 방식과 그 안에 담긴 다양성

기후에너지환경부와 에코나우는 생물자원 보전 인식제고를 위한 홍보를 실시함으로써 ‘생물다양성 및 생물자원 보전’에 대한 대국민 인지도를 향상시키고 정책 추진의 효율성을 위해 ‘생물다양성 녹색기자단’을 운영하고 있다. 고등학생 및 대학생을 대상으로 선발된 ‘생물다양성 녹색기자단’이 직접 기사를 작성해 매월 선정된 기사를 게재한다. <편집자 주>

[녹색기자단=환경일보] 이주예 학생기자 = 11월이 되면 야외에서 곤충을 관찰하기 어려워진다. 여름과 가을 내내 흔히 보이던 나비, 잠자리, 메뚜기 등이 눈에 띄지 않는 것은 곤충들이 사라진 것이 아니라 겨울을 준비하는 생존 전략에 들어갔기 때문이다. 늦가을에서 초겨울로 이어지는 이 시기는 본격적으로 겨울을 견디기 위한 다양한 전략을 실행하는 중요한 시점이다.

변온동물로서의 생존 전략

곤충이 이러한 월동 전략을 세우는 이유는 그들의 생리적 특성과 관련이 있다. 곤충은 체온을 스스로 유지하지 못하는 변온동물이기 때문에 기온이 내려가면 활동이 급격히 둔화된다. 겨울을 버티지 못하면 개체군의 생존이 위협받기 때문에 이러한 환경에서 살아남기 위해 곤충들은 진화 과정에서 다양한 방식의 월동 전략이 발달시켜 왔다.

곤충의 다양한 월동 방식

곤충은 알, 애벌레, 번데기, 성충 등 여러 단계에서 월동할 수 있으며, 종에 따라 서로 다른 방식으로 겨울을 난다. 사마귀는 가을에 알집을 낳아 겨울을 보내는데, 이 알집은 단단한 거품질로 둘러싸여 혹한에서도 알을 보호할 수 있다. 왕잠자리 역시 알 상태로 겨울을 견디며 이듬에 봄에 부화한다. 반면 밀잠자리, 실잠자리와 같은 대부분의 잠자리류는 물속에서 유충 상태로 겨울을 난다. 무당벌레는 대표적으로 성충 상태로 월동하는 곤충으로, 나무껍질 틈이나 돌 밑에서 긴 겨울을 보낸다. 일부 무당벌레 종은 수백 마리가 함께 모여 군집 월동하기도 한다.

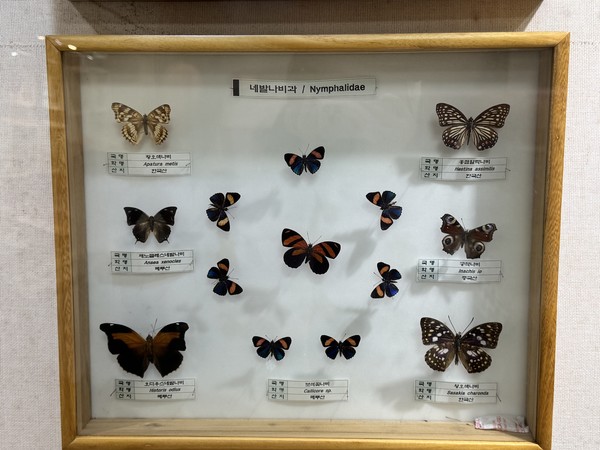

나비 역시 다양한 월동 전략을 통해 계절을 견딘다. 멧노랑나비, 청띠신선나비, 남방노랑나비, 극남노랑나비, 뿔나비, 공작나비 등은 성충 상태로 숲속이나 낙엽 밑에 숨어 겨울을 견딘다. 이에 비해 암고운부전나비는 알 상태로 겨울을 보내며, 왕오색나비를 비롯한 오색나비류, 은판나비, 수노랑나비 등은 유충으로 겨울을 난다. 왕오색나비의 경우 팽나무와 풍게나무 잎에 붙어 겨울을 지내는데 이는 봄에 새순이 돋을 때 곧바로 먹이 활동을 시작하기 위한 전략이다. 한편 제비나비, 산제비나비, 꼬리명주나비, 사향제비나비, 호랑나비 등은 번데기로 월동한다. 이처럼 같은 과에 속하는 나비라 하더라도 어떤 종은 알로, 어떤 종은 유충으로, 또 다른 종은 성충이나 번데기로 겨울을 나는 등 다양한 전략을 보인다. 이러한 차이는 먹이 식물의 발아 시기, 기온 변화, 먹이 활동의 가능성 등 환경 조건과 밀접하게 연관되어 있으며, 오랜 진화 과정을 거쳐 나타난 결과이다.

이외에도 다양한 사례가 존재한다. 메뚜기, 베짱이 등은 산란한 알이 토양 속에서 겨울을 나며, 꿀벌은 군체 내에서 꿀을 에너지로 사용하고 벌집 안에서 서로 몸을 밀착하여 열을 유지하는 집단적 전략을 발달시켰다. 같은 곤충이라도 종이나 서식지 환경에 따라 전혀 다른 방식으로 계절을 견디며, 이러한 전략의 다양성은 곤충의 풍부한 생물 다양성을 보여준다.

생태계와 연결된 곤충의 생존 전략

곤충의 월동 방식은 단순히 추위를 피하는 생존 전략에 그치지 않는다. 곤충의 개체군이 안정적으로 겨울을 날 수 있어야 이듬해 봄에 충분한 개체가 활동할 수 있고 이는 새, 양서류, 포유류 등 상위 포식자와 식물군집에 영향을 미친다. 예를 들어, 나비와 벌이 봄에 충분히 나타나지 않으면 식물의 꽃가루받이가 제한되어 식물 다양성 감소로 이어질 수 있다. 또 무당벌레가 줄어들면 진딧물과 같은 농업 해충이 급격히 증가해 농업 생태계에도 위협이 된다. 결국 곤충의 안정적인 월동은 생태계 먹이망을 지탱하는 기반이자, 생물 다양성 보전과 직접적으로 연결되어 있다. 곤충의 월동 전략은 개별 종의 생존뿐 아니라 생태계 전체의 균형을 유지하는 핵심 과정이다.

기후 변화가 불러오는 위기

최근 기후 변화로 인해 겨울이 짧아지고 따뜻해지는 현상이 나타나고 있다. 일부 곤충은 이상 고온으로 월동 시기가 어긋나거나 도중에 깨어나 죽기도 한다. 또 일시적인 한파가 발생하는 빈도가 증가하고 있는데 이로 인해 준비되지 못한 개체가 너무 일찍 활동을 시작하거나 갑작스러운 추위로 대량 폐사하는 사례가 나타나고 있다. 이러한 변화는 곤충 개체 수 감소로 이어지며, 먹이망 전반에 영향을 미쳐 생태계 전체의 불안정을 초래한다. 작은 곤충의 변화가 결국 생물 다양성의 위기로 이어질 수 있다.

겉으로 보기에는 곤충이 사라진 듯 고요한 11월의 자연 속에서도 다양한 곤충들이 보이지 않는 곳에서 생존을 준비하고 있다. 종마다 다른 월동 전략은 진화의 결과이며, 생태계 내 상호작용을 가능하게 하는 기반이다. 우리가 인식하지 못하는 사이에도 생태계는 작동하고 있다. 겨울을 준비하는 작은 곤충들의 전략을 이해하는 것이 생물 다양성을 지키는 시작이다.