안정성·경제성·수출 경쟁력까지··· 차세대 에너지 전략 기술 부상

[환경일보] 오늘날 국제사회는 탄소중립을 목표로 에너지 전환에 힘쓰고 있다. 이에 따라 재생에너지 산업이 빠르게 확산되고 있으며, 기술발전과 정책지원을 통해 점진적으로 성장해 나가는 상황이다. 그러나 이와 동시에 재생에너지의 치명적인 구조적 한계가 드러나고 있다. 바로 간헐성과 변동성이다. 재생에너지는 기후변화 및 지리적 특성 등과 다양한 요인에 의해 발전량이 크게 달라지며, 이는 전력계통의 불안정성을 초래한다.

재생에너지의 빈틈

산업통상자원부가 발표한 제11차 전력수급기본계획에 따르면, 2038년 전력수요 목표는 129.3GW이며, 이를 하루 전체 소비전력으로 환산하면 3103GWh에 달한다. 129.3GW 중 재생에너지는 42.6GW(32.9%)에 해당한다. 여기서 문제는 32.9%를 차지하는 재생에너지가 일조량과 풍속에 따라 발전량이 변동하는 것이며, 특히 새벽 시간대에 발전량이 미미하다.

따라서 하루 중 약 8시간은 안정적인 전력 공급이 어려울 수 있으며, 해당 시간대에 필요한 전력은 약 340.8GWh이다. 이는 하루 전체 소비량의 11%에 해당한다.

340.8GWh는 1GW급 대형 원자력 발전소가 24시간 14일 동안 연속 운전했을 때 생산 가능한 수준으로, 결코 작은 규모가 아니다. 결과적으로 재생에너지 확대만으로 전력 수급을 보장할 수 없으며, 하루 전체 소비량의 11%를 안정적으로 확보할 수 있는 장시간 출력 유지가 가능한 백업 설비가 필요하다. 이러한 요구를 충족시키는 기술이 바로 ‘장주기 ESS(에너지저장장치)’이다.

빈틈을 채워 주는 기술, 장주기 ESS

ESS는 생산된 전력 중 소비하고 남은 에너지를 저장하는 장치를 의미한다. ESS는 단주기, 중주기, 장주기로 분류할 수 있으며, 이 분류 기준은 국제적으로 표준화돼 있지 않고 주로 용도와 기술적 특성에 따라 정의된다. ESS 기술은 크게 전기화학적 방식과 물리적 방식으로 나뉜다. 전기화학적 방식은 리튬전지나 흐름전지처럼 화학 반응을 통해 에너지를 저장하는 기술이고, 물리적 방식은 중력, 압축공기 등 물리적 원리를 활용한 에너지 저장 기술을 말한다. 본 글에서는 물리적 저장 기술에 초점을 맞춰 장주기 ESS를 알아보고자 한다.

현재 주로 연구되는 장주기 ESS의 물리적 저장 방식에는 중력 에너지 저장, 해수 양수발전, 압축공기 에너지 저장, 액화공기 에너지 저장, 열에너지 저장 등이 있다. 에너지 측면에서 핵심만 살펴보면, 중력기반 저장 방식(중력 저장, 해수 양수발전)은 잉여전력을 이용해 물이나 물체를 높은 위치로 올려 위치에너지로 저장하고, 필요할 때 이를 낙하시켜 터빈을 구동시킴으로서 전기를 생산하는 방식이다.

압축공기·액화공기 저장 방식은 공기를 흡입한 뒤 잉여전력을 통해 공기를 압축해서 저장한 후 전력수요가 급증 할 때 팽창시켜 터빈을 구동시키는 원리다. 열에너지 저장은 남은 전력을 열로 변환해 저장하고, 필요할 때 이를 전력으로 전환하거나 난방 및 산업용 열에 활용한다.

각 기술은 장단점과 특성이 서로 다르다. 따라서 기술 선택에 있어 절대적인 우선순위를 정하기는 어렵다. 구체적인 용도, 설치 환경, 활용 기간, 그리고 설치비와 운영비 중 어느 요소를 더 중점적으로 고려하느냐에 따라 목적에 가장 적합한 에너지 저장 기술이 달라질 수 있다.

중국으로부터 유추하는 가까운 미래

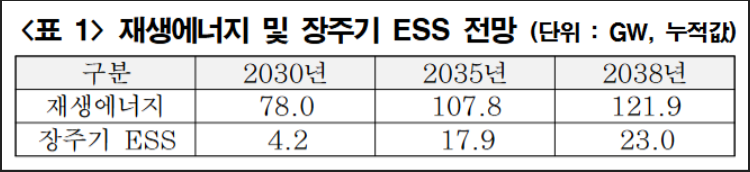

자료에서 알 수 있듯, 재생에너지 발전량이 증가함에 따라 장주기 ESS 도입도 비례적으로 늘어나고 있다. 이는 재생에너지의 문제점을 보완해 줄 수 있는 핵심 기술이기 때문이라고 할 수 있다. 해외 사례로서 중국에서는 2030년까지 장주기 ESS의 비중을 23GW까지 확대하겠다는 목표를 세웠다. 국내 목표인 4.2GW와 비교해 보면 차이가 크다는 것을 알 수 있다.

중국이 재생에너지 선도국가라는 점은 사실이다. 그 과정 속에서 재생에너지로부터 발생하는 문제점들을 먼저 경험해 왔을 것이고, 이를 해결하고자 장주기 ESS를 도입하고 있다. 중국의 사례는 앞으로 한국이 재생에너지를 확대할 때 직면할 상황을 미리 보여주는 장면이라고 생각해 볼 수 있다.

장주기 ESS, 확실한 투자 가치의 전략적 기술

장주기 ESS는 앞으로 재생에너지 산업에서 핵심적인 기술로 자리 잡을 수밖에 없다. 재생에너지의 간헐성과 예측 불가능성을 극복하고 계통 안정성을 확보해야 하기 때문이다. 유연성 또한 중요하다. 잉여전력을 어떻게 활용하느냐에 따라 에너지 효율 측면에서 큰 차이가 발생하기 때문이다.

더 넓게 보면, 경제적인 측면에서도 큰 이점을 남길 수 있다. 아직 장주기 ESS 시장은 활성화돼 있지 않기 때문에, 초기 투자만으로도 수출 경쟁력을 높일 수 있는 기회이며, 국제 규제 대응에서 전략적 우위를 선점할 수도 있다. 마지막으로 장주기 ESS는 탄소중립이라는 목표에 가까이 갈 수 있다. 탄소중립은 결국 재생에너지 확대와 직결되는 문제이다. 따라서 재생에너지의 문제를 해결하는 것이 지속 가능한 에너지 전환과 탄소중립이라는 핵심 목표에 닿을 수 있을 것이다.

결국 장주기 ESS는 안정성, 유연성, 경제성, 탄소중립 해당 네 가지 키워드를 충족 시키는 전략적 백업 기술로, 투자 가치가 매우 높다. 따라서 정책과 산업계, 사회 전체의 지속적인 관심과 참여를 기대해 본다.

<대학생신재생에너지기자단 정성엽 jsyeob000@gmail.com>