‘화석연료’에 의존한 결과물, 기후·대기·에너지 연계정책 필요

‘공편익’적 개념 도입··· 정책 효과 극대화시킬 시너지 찾아야

지속가능한 사회로의 대국민 공감 프로젝트를 시작합니다. 환경일보는 KEI(한국환경연구원)와 협업으로 탄소중립, 그린뉴딜, 기후변화, 미세먼지 등 국민 체감 환경 현안에 대해 독자 여러분이 보다 이해하기 쉽고, 바른 정보를 공유할 수 있도록 주 1회 ‘KEI 지속가능 TV’ 연재를 마련했습니다. KEI ‘말하는 보고서’, ‘듣는 보고서’ 영상 콘텐츠를 지면과 온라인 기사로 재구성해 환경보존에 대한 공감을 여러분과 함께 키워 가고자 합니다.

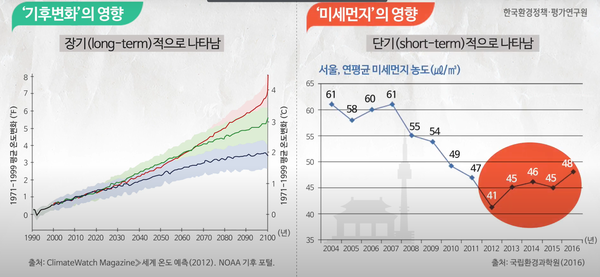

[환경일보] 최용구 기자 = 기후변화와 미세먼지는 현대사회가 안고 있는 대표적인 환경 이슈입니다. 탄소중립을 표방하는 정책의 홍수 가운데도 여전히 기후변화는 계속되고 있으며 밀려오는 미세먼지는 공포와 우려의 대상입니다. 기후변화를 유발하는 온실가스는 장기간 축적돼 광범위한 피해를 일으키는 전 지구적 오염물질인데요. 미세먼지 같은 대기오염물질은 어떨까요. 지역적인 원인에서 비롯되며 대체로 그 피해 범위도 지역적이라는 특징을 보입니다. 하지만 이러한 현상적 차이와는 달리 공통분모가 존재하죠. 바로 우리의 경제활동에서 수반되는 에너지를 화석연료에 의존해 발생한 결과물이란 사실입니다.

기후·대기·에너지 정책 ‘시너지’ 강조

KEI는 온실가스와 미세먼지의 효과적인 감축을 위해선 기후, 대기, 에너지 정책의 연계가 중요함을 강조해 오고 있습니다. 특히 지난 2019년 발표한 영상보고서 ‘온실가스 감축이 답이다’에선 정책을 수립해 시행하는 과정에서 기후변화와 대기오염의 상호작용을 함께 고려할 필요성을 설명했습니다.

보고서는 우선 대기오염물질을 감축하는 정책은 직접적인 편익을 발생시켜 해당 지역의 거주자 및 정책결정자에게 직접적 인센티브로 작용된다고 평가했습니다.

반면 온실가스 감축의 효과는 그 글로벌 한 특성으로 인해 지역의 거주자나 정책결정자에게 직접적인 인센티브가 되기 어렵고 오히려 ‘무임승차 효과(free rider)’를 불러올 여지가 있었습니다. 또 기후변화의 영향은 장기적으로 나타나지만 대기오염은 상대적으로 짧다는 차이가 있었죠.

화석연료의 사용을 당장 줄이는 방법을 취하기에는 우리 경제와 아직까지 밀접한 연관이 있다는 것을 감안한다면 현실적으로 제약이 있습니다. 그렇다면 생각할 수 있는 현실적인 방법은 무엇이 있을까요. 영상보고서에서는 같은 비용으로 효과를 극대화할 방안을 찾고 이를 실행하는 것이라 진단했습니다.

이러한 관점에서 ‘공편익(Co-Benefit, 한 쪽 대책이 다른 쪽에도 영향을 주는 것)’의 도입을 강조했는데요. 하나의 정책 수단으로 두 가지 이상의 목표를 이루자는 윈윈(Win-Win) 전략을 말합니다. 기후변화와 미세먼지 문제는 화석 에너지라는 공통된 해결 과제를 안고 있기 때문에 정부 정책이 효율적으로 계획되고 실행만 된다면, 충분히 시너지 효과를 낼 수 있다는 관점에서 출발합니다.

전호철 KEI 기후에너지연구실 부연구위원은 “공편익의 개념을 환경정책 측면에서 적용한다면 온실가스 감축을 위한 수단이 대기오염 문제 해결에도 긍정적이거나 부정적인 영향을 미친다는 것”이라고 밝혔습니다.

그는 “기후변화 완화를 위한 온실가스 감축의 정책에는 지금 당장 많은 비용이 들어가야 하는데 그로 인한 긍정적 영향은 미래에 발생하기 때문에 정책집행에 대한 인센티브 확보가 어렵다”면서 “기후변화 감축을 위한 지속가능한 에너지 정책을 수립하기 위해서는 공편익을 고려해 분석하고 비용과 효과성의 조합을 찾아야 한다”고 강조했습니다.

빨라진 기후변화 시계··· 실행할 시간 점점 줄어

정책적 윈윈 효과 절실한 환경정책

‘공편익’적 비용-효과 분석으로 정책적 시너지 높여야

전기차 보급 정책을 공편익의 개념이 잘 녹아들어야 할 예시로 들기도 했는데요, 연료인 전기를 무엇으로 생산할지에 따라 환경적 편익의 차이가 발생한다는 점 때문입니다. 전기차를 보급해야 하는 궁극적 목표인 온실가스와 미세먼지 감축을 위해선 에너지 전환정책, 즉 ‘친환경 전원 구성책’부터 우선 돼야 하기에 ▷기후변화 ▷미세먼지 ▷에너지 정책이 조합을 맞춰 가야 할 문제라는 거죠.

친환경차 보급은 가속화되고 있습니다. 그 배경엔 강화되는 환경규제로 인한 압력이 작용합니다. EU는 오는 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 55% 줄인다는 ‘Fit for 55’ 계획을 지난 7월14일 발표했습니다. 여기엔 2050년까지 운송 분야의 탄소배출을 현재보다 90% 낮추는 것도 포함됩니다.

또 2026년부터는 탄소국경세 도입을 앞두고 있죠. 환경부담금이 부과되는 것을 감안하면 탄소배출량이 많은 내연기관차를 유럽에 수출하는 일은 갈수록 어려워질 전망입니다.

이 가운데 기후변화의 시계는 더 빨라졌다는 소식이 들려왔습니다. UN 산하 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change)는 지난 8월9일 ‘지구 평균 기온이 산업화 이전 대비 1.5℃ 상승할 것으로 예측되는 시기가 오는 2040년으로 앞당겨졌다’는 과학적 근거를 내놨는데요.

IPCC가 이번에 발표한 ‘제6차 IPCC 기후변화평가보고서(AR6) 제1세션(WG1, 기후과학)’에 따르면, 총 5개의 배출 시나리오 모두 가까운 미래(2021~2040)에 이미 지구의 온도는 산업화 이전보다 1.5℃ 이상 뜨거워질 것으로 예측했습니다.

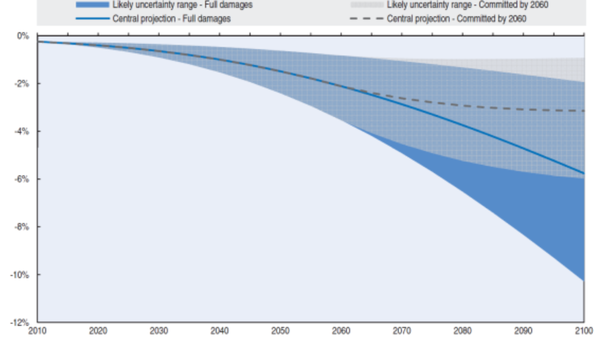

또한 기후변화와 미세먼지가 유발할 경제피해는 얼마나 될까요. OECD(경제협력개발기구)는 지난 2015년 보고서에서 이대로라면 기후변화로 인해 2060년엔 GDP의 2.1%, 2100년에는 5.8%까지 손실될 것으로 내다봤습니다. 미세먼지를 비롯한 대기오염물질이 유발하는 건강 부문 지출, 노동 생산성 저하 등에 따른 손실 역시 2060년엔 경제 규모의 1% 수준까지 늘어날 것으로 파악됐죠.

‘경제성장’과 ‘환경개선’ 두 가지 모두를 고려한 방법은 제한되기 마련인데 서로 상충될 가능성이 크기 때문입니다. 하지만 기후변화와 미세먼지 문제는 화석연료 저감이라는 공통된 방향성이 있습니다. 시너지를 낼 수 있는 정책들이 제자리를 찾아갈 수 있을까요? 다만, 지구가 시간을 허락해 줘야 한다는 전제가 있습니다.