발생 원인별 ‘1차‧2차 미세플라스틱’ 대응··· 세밀한 정책 필수

합리적인 착한소비 실천, 적극적인 사용 규제 대비책 마련해야

지속가능한 사회로의 대국민 공감 프로젝트를 시작합니다. 환경일보는 KEI(한국환경연구원)와 협업으로 탄소중립, 그린뉴딜, 기후변화, 미세먼지 등 국민 체감 환경 현안에 대해 독자 여러분이 보다 이해하기 쉽고, 바른 정보를 공유할 수 있도록 주 1회 ‘KEI 지속가능 TV’ 연재를 마련했습니다. KEI ‘말하는 보고서’, ‘듣는 보고서’ 영상 콘텐츠를 지면과 온라인 기사로 재구성해 환경보존에 대한 공감을 여러분과 함께 키워 가고자 합니다.

[환경일보] 최용구 기자 = 인류 문명과 함께 발전을 거듭하며 ‘생활의 편의’ 그 자체로 자리잡은 도구가 있죠. 바로 플라스틱입니다. 하지만 그로 인한 편리함은 더 이상 당연하지 않은 사회적 약속이 됐습니다. 이제 우리는 ‘환경문제가 내심 걱정되지만, 불편을 감수하고 플라스틱을 거부할 수 있느냐’라는 딜레마에 부딪치고 있습니다. 플라스틱은 자연상태로 발생하지 않는 인공물질입니다. 인간이 아니고선 발생시키고 버릴 일이 없기에 그 관리의 책임도 인간에게 있다는 것은 분명합니다.

자연 그대로 없어지려면 매우 오랜 시간이 소요되는 플라스틱은 환경에 오랫동안 잔존할 수밖에 없습니다. 바다나 강, 호수, 지하수, 땅속 등에 이르기까지 그 분포의 범위 또한 점차 확대될 가능성이 크죠. 육안으로 식별이 힘든, 흔히 5mm(밀리미터) 이하 크기의 작은 플라스틱을 말하는 ‘미세플라스틱’의 공포도 여기서 시작됩니다.

미세플라스틱, 얼마나 알고 있을까?

KEI는 미세플라스틱에 관한 이론적이고 학술적인 검토를 기반으로 문제 해결을 위한 정책적 처방을 내린 바 있습니다. ‘미세플라스틱 줄이기! 제대로 이해하고, 바르게 실천하기’라는 제목의 영상보고서를 통해 상세히 살펴볼 수 있는데요. ‘KEI 미세플라스틱 연구단’은 국내·외 선행연구들을 분석해 주요 이슈들을 체크했습니다.

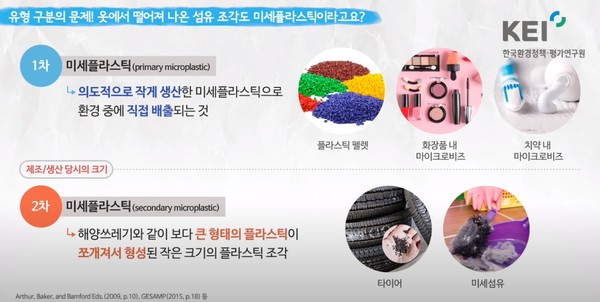

1차 미세플라스틱과 2차 미세플라스틱은 발생 원인에 따라 미세플라스틱을 나누는 표현입니다. 하지만 구분 짓는 기준에 대해 학자들 사이엔 이견이 존재했습니다. 먼저 ‘의도적으로 생산돼 환경에 직접 배출되는 것’을 1차 미세플라스틱, ‘큰 형태의 플라스틱이 쪼개져 형성된 조각’을 2차 미세플라스틱으로 보는 시각입니다.

이 정의에 따르면 화장품, 치약 등에 들어가는 마이크로비즈(microbeads)는 1차 미세플라스틱, 타이어 같은 제품 형태에서 작은 입자가 떨어져 나오면 2차 미세플라스틱이 됩니다.

인간의 활동이 개입되면 모두 1차 미세플라스틱으로 보는 또 다른 관점도 있는데요. 이렇게 되면 마모에 의한 타이어 분진이나 섬유에서 떨어져 나온 미세물질 등도 1차 미세플라스틱에 속할 수 있게 됩니다. 자연적인 반응에 의해 미세화된 것이 아니라면 말이죠.

KEI는 생산 당시의 크기를 기준해 1차와 2차를 나눈 연구 사례가 다수였던 것을 토대로 첫 번째 분류법을 보다 주류의 개념으로 해석했습니다. 또 정책현장에서의 혼선을 줄이기 위해 분류 기준을 이에 맞춰 일반화시키는 것이 타당하다고 밝혔습니다.

미세플라스틱의 유해성에 관해 그간 수행된 연구들이 가지는 한계도 있었는데요. 기존의 연구들은 해양 생태계를 중심으로 수행돼 왔으며, 미세플라스틱이 해양 생물 개체의 번식, 성장, 호흡, 대사, 유전 등에 악영향을 끼칠 가능성이 높다고 예측해 왔습니다.

다만, KEI는 실험연구 대부분이 실제 현장에서의 미세플라스틱 농도를 반영한다기엔 고농도의 샘플을 써 왔다는 점을 지적했습니다. 유해성분의 농도가 높은 조건에 맞춰 실험이 진행됐기 때문에 전체 해양 속에 작용하는 물리화학적 또는 독성의 영향을 파악하는 기초 사례로는 부족하다는 것입니다. 어패류에 주로 한정된 연구였다는 점도 한계로 꼽았습니다.

유아 변에서 성인 10배 미세플라스틱 농도 검출

생활 곳곳에 퍼진 미세플라스틱 위협···

플라스틱 의존도 줄일 사회적 공감대 이뤄야

KEI는 “미세플라스틱으로 인한 염증 반응의 잠재적인 증가나 장내 미생물에 대한 영향이 유추되고 있지만, 이와는 상반된 결론을 제시하는 경우도 있다”면서 “미세플라스틱이 정말 위험하다고 확답할 수 있는 과학적인 근거는 부족한 실정”이라고 진단했습니다.

종합하면, 미세플라스틱의 개념마저 아직 정립되지 못한 데다가 그에 따른 인과관계와 영향의 정도를 증명할 뚜렷한 근거가 없다는 말입니다.

이는 미세플라스틱 관리의 필요성을 정당화시키는 데 큰 장벽으로 작용하며, 그만큼 대비책의 마련은 더뎌질 수밖에 없습니다.

최근 미국 ‘환경과학과 기술지(Environmental Science & Technology Letters)’에 발표된 뉴욕대 의대 쿠룬타찰람 칸난(Kurunthachalam Kannan) 교수팀의 연구결과가 주목을 끌었습니다.

유아의 변 속에서 성인 10배 수준의 미세플라스틱 농도가 검출된 것인데요. 연구진은 유아 변 샘플 6개와 성인 변 샘플 10개를 대상으로 PET(polyethylene terephthalate, 폴리에틸렌 테레프타레이트)와 PC(polycarbonate, 폴리카보네이트) 두 플라스틱 성분을 측정해 비교했습니다. 그 결과, PC의 수치는 비슷했던 반면 PET는 10배 이상의 차이를 보였습니다.

연구진은 “플라스틱 젖병이나 빨대 컵, 스푼, 인공 젖꼭지, 장난감 등 아이의 성장기 동안 접하는 다양한 플라스틱 제품의 사용이 그 원인일 수 있다”면서 “PET나 PP(polypropylene, 폴리프로필렌)로 만든 카펫에 아이가 기어 다니거나 옷을 물고 빠는 행동, 플라스틱 용기에 포장된 식품 섭취 모두 미세플라스틱에 노출될 수 있는 요인”이라고 우려했습니다.

그러면서 “연구 규모가 작은 점을 감안해 더 큰 규모의 샘플을 이용한 추가 연구가 필요하다”고 덧붙였죠.

플라스틱에 대한 인류의 의존도는 여전히 큽니다. ‘미세플라스틱에 따른 생태계 피해의 근거가 아직 불명확하다’는 단편적 잣대로 바라보기엔, 우리가 쓰고 버리는 플라스틱은 쉴 새 없이 쏟아져 나옴과 동시에 자연에 흔적을 남기고 있습니다. 이러한 미세플라스틱 딜레마, 어떻게 풀어가야 할까요.

KEI는 영상보고서에서 다음과 같은 처방을 내놨습니다.

우선, 1차와 2차 미세플라스틱의 정책 설계는 분명 달라야 한다는 것입니다. 의도적으로 만들어지는 1차 미세플라스틱은 적극적으로 사용을 규제해 발생 자체를 줄이기 위한 노력이 필요했습니다.

2차 미세플라스틱의 경우는 제품의 사용 중 또는 사용 후 관리의 문제로, 발생원별 저감책이 요구됐죠. 이를 해양쓰레기 문제나 자원순환과 연동시켜 정책 실패의 오류도 줄여야 했습니다.

박정규 KEI 환경위해연구실 선임연구위원은 “미세플라스틱 관련 정책은 그 사용량과 배출량, 분포 범위에 대한 장기적인 추세 확인이 전제돼야 한다”며 “제품 특성, 대체 및 저감기술 현황을 고려해 종합적으로 설계돼야 한다”고 강조했습니다.

동시에 “플라스틱 사용으로 인한 환경문제를 분명히 인식하고, 과한 이용을 자제하는 우리의 합리적인 소비 의식도 뒷받침돼야 하는 일”이라고 당부했습니다.