탄소 배출 줄이고 비용 부담 완화,

유지·보수 한계에도 친환경 전환 가속화 필요

[환경일보] 삼면이 바다로 이뤄진 우리나라는 이전부터 많은 배가 드나들었다. 신라의 청해진, 고려의 벽란도 등 바다라는 지리적 이점을 이용한 해상 무역을 우리 역사 속에서도 확인할 수 있다. 이처럼 바다는 옛날부터 우리 생활과 밀접한 관련이 있고 국가 발전에도 이바지했다. 그러나 이 바다를 가로질러 이동하는 배는 암초와의 충돌 때문에 침몰하거나 길을 잃을 가능성이 있다. 이를 방지하기 위해 배가 있는 곳과 주변에 관한 정보를 전달하는 항로표지가 필요하다. 등대는 대표적인 항로표지 중 하나다.

혹 등대 발전에 태양광이 큰 영향을 끼쳤다는 사실을 알까? 아마도 처음 들어보는 사람도 많을 것이다. 최근 이에 관련된 내용을 포항에 있는 국립등대박물관에 방문해 찾을 수 있었다. 이를 더 자세히 알아보자.

등대가 신호를 전달하는 방법

등대는 기원전에도 존재했을 정도로 전 세계적으로 오래된 항로표지다. 현재의 등대는 빛, 소리, 전파, 형상 표지, 레이더 반사기 등 다양한 방법을 사용해 위치를 알리지만, 15세기 종을 항로표지로 사용하기 전까지 등대는 빛만 사용했다.

빛을 내는 방법으로 중세 시대까지는 장작불이나 횃불을 사용했지만, 16세기에 들어와서 석탄이나 촛불을 사용해서 등대를 밝혔다. 2차 산업혁명 이후 석유가 발견되며 등대에 석유가 쓰이기 시작했으며, 그 후에는 아세틸렌 등 여러 가스가 쓰였다. 이후 전기로 불을 밝히며 현재의 방식이 쓰이기 시작했다.

앞서 언급한 빛, 소리, 전파는 등대에서 가장 자주 쓰는 항로표지다. 이들은 모두 전력을 쓴다. 여기서 전파는 필요할 때만 보내지만, 빛은 선박의 안전한 항해를 위해 밤이면 계속 켜야 한다. 소리도 안개 낀 날에는 계속 작동하지만, 빛이 켜진 날보다는 그 빈도가 낮아 일반적으로 더 적은 전력을 사용한다.

이와는 별개로 세 표지 모두 전기를 생산한 후 등명기(조명)의 모터를 돌려 빛을 낸다. 따라서 여기서 쓰이는 전력을 친환경적으로 생산하는 것이 중요하다.

등대 속 태양광판의 장단점

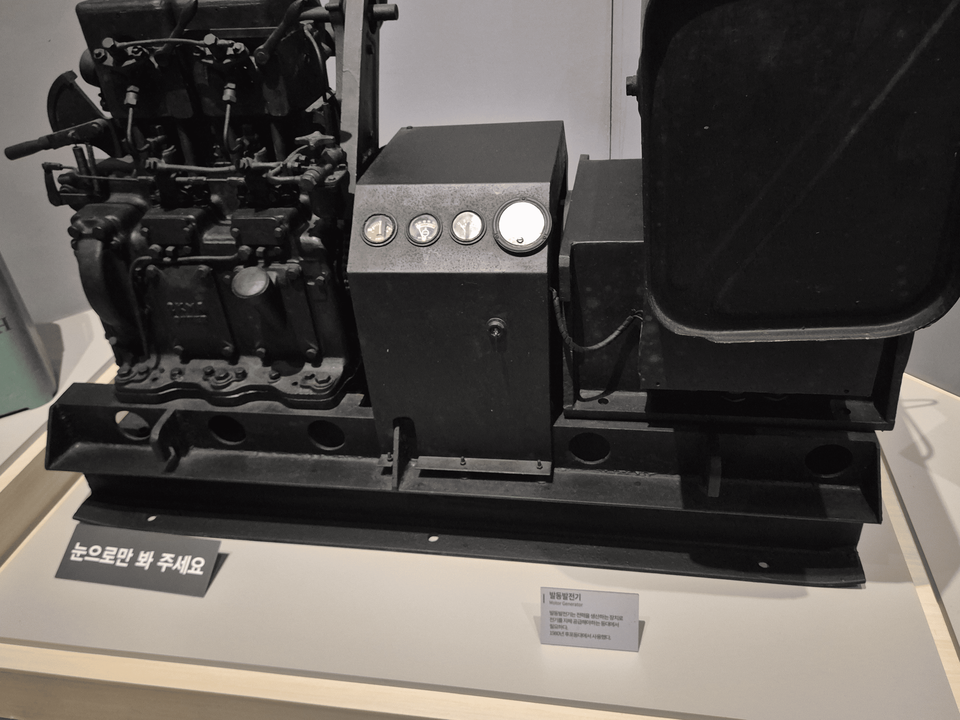

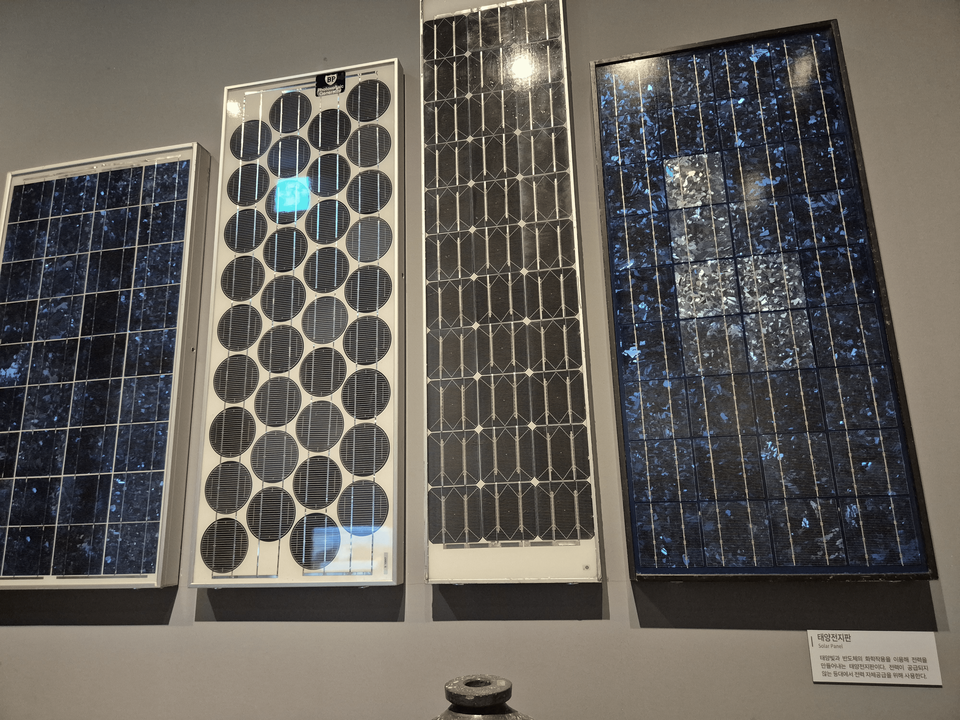

전기로 등대를 밝힐 때 초창기에는 디젤을 이용해 전기를 만드는 발동발전기를 사용했다. 그러나 친환경에 관한 요구가 이어지며 점차 태양광과 풍력으로 전력을 만드는 비중이 높아졌다. 태양광판을 사용하면 낮에만 발전할 수 있지만, 등대에서 가장 많이 쓰는 항로표지인 빛은 밤에만 사용해 낮에 태양광에서 생산한 전력을 저장하는 설비가 필요하다. 하지만 이는 태양광 등대가 도입되기 전에도 배터리를 통해 이미 진행하고 있었기 때문에 등대에 태양광판을 도입해도 기존 설비를 그대로 쓸 수 있었다. 태양광이 들어오면 충전조절기도 필요한데, 이 역시 기존 설비가 있어 추가 비용이 들지 않는다.

추가로 디젤이나 가스를 사용하는 등대는 연료와 이를 운송하고 저장하기 위한 시스템이 필요하다. 하지만 태양광 발전은 태양광 설비만 있으면 별도의 시스템이 필요 없어 이에 드는 자원을 절약할 수 있다. 이처럼 태양광 등대는 전기 생산에 쓰이는 온실가스 배출량도 더 적을 뿐 아니라 운송, 저장에 필요한 배출도 적어 둘 사이 친환경적 격차는 더 커진다.

그러나 등대의 태양광을 사용하면 여러 단점도 있다. 태양광 자체가 유지, 보수 비용이 많이 들어 등대에 태양광을 쓰면 이 문제를 피할 수 없다. 특히나 등대가 있는 해안 지역은 나무나 다른 시설에 가려지거나, 야생동물의 배설물 때문에 태양광이 고장 날 가능성이 커진다. 또한, 등대에 쓰이는 태양광은 전력망과 연결되지 않고 독립적으로 존재하는 독립형 태양광인데, 이는 배터리 의존도가 커 기존 발동발전기에서의 낮은 배터리 수명 문제를 해결하기는 어렵다.

태양광으로 밝히는 등대의 현재와 미래

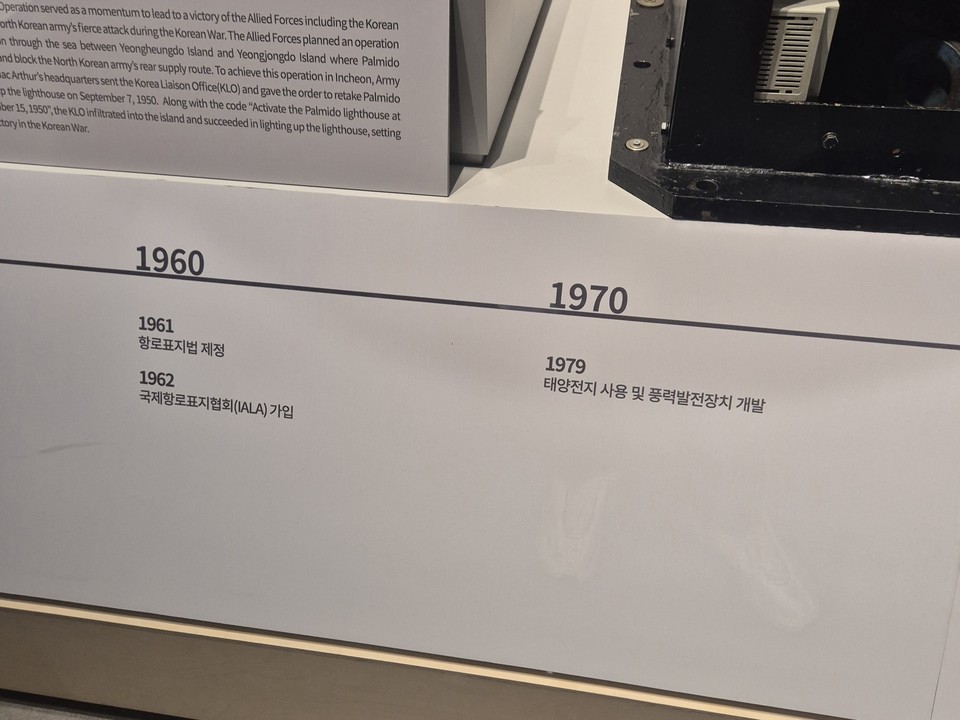

현재 일부 유럽 지역은 극소수의 등대를 제외한 모든 등대를 태양광과 풍력으로 만든 전기로 신호를 보내 빛을 낸다. 우리나라는 1979년에 등대에 태양전지가 보급되기 시작했고 풍력발전장치가 쓰였다는 내용을 등대박물관에서 확인할 수 있었다. 이후 2000년대 후반 정부가 해상교통시설물에 신재생에너지 설비 설치 사업을 추진하며 많은 등대에 신재생에너지 설비가 들어왔다.

등대의 태양광 설비 관련 기사는 이때 이후 자주 나오지 않고 있으며, 태양광 등대에 관한 관심도 감소했다. 태양광의 수명을 25년으로 알고 있는 사람이 많으며, 실제로 태양광판의 설비는 25년 정도다. 인버터의 수명은 그보다 짧다. 우리가 생각하는 태양광의 수명보다 설비를 더 자주 바꿔야 태양광을 통한 전력 공급이 효과가 있다는 것이다. 앞서 언급했듯 해안 지역은 태양광이 고장 날 확률이 더 높아 주기적인 점검도 필요하다.

어떤 분야에 새로운 산업이 들어왔을 때 상용화되기 어려운 이유 중 하나는 기존 설비를 폐기하고 아예 새로운 설비를 투입해야 하기 때문이다. 이는 초기 비용의 급격한 상승을 의미해 상용화에 걸림돌이 된다. 이와 다르게 등대의 태양광은 다른 전력 생산법과 설비 호환이 돼 디젤 설비를 태양광으로 바꾸는 데 큰 비용이 들지 않는다. 이러한 면에서 디젤에서 태양광으로의 유연한 에너지 전환이 가능하다고 생각한다.

따라서 태양광 설비에 대한 지속적인 검사가 필요하다. 태양광 일부분이 오랜 시간 가려져 발전하지 못할 때 해당 부분이 영구적으로 손상되는 현상을 핫스팟이라 하는데, 이 현상은 태양전지에 영구적인 손상을 입힌다. 조금의 손상이 있어도 태양전지의 전체적인 성능에 악영향을 끼칠 수 있다는 것이다. 따라서 등대의 태양광을 지금보다 더 자주 점검해야 한다. 태양광을 쓰는 등대는 무인 등대가 많아 직접 점검하기 쉽지 않을 수 있다. 하지만 여기에 인공지능을 이용한다면 어렵지 않게 상태를 점검하는 것이 가능하다고 생각한다.

타이타닉호, 세월호 사고 등을 통해 알 수 있듯 선박 사고는 큰 재산, 인명 피해를 준다. 태양광의 끊임없는 점검을 통해 등대의 오작동을 없앤다면 이러한 사고 발생 확률을 큰 폭으로 줄일 수 있다. 이를 대수롭지 않게 생각하며 등대 관리에 소홀하면 어쩌면 또 다른 타이타닉호나 세월호 사고가 일어날지 모른다. 태양광을 잘 관리해서 우리 모두의 안전을 보장해야 한다.