화학적 재활용, 기계적 방식보다 탄소 배출 9배↑··· 전과정 검증 필요

[환경일보] 현대인의 삶에서 플라스틱은 떼려야 뗄 수 없는 존재가 됐다. 코로나 펜데믹 이후 1인당 플라스틱 배출량이 가파르게 늘어난 사실을 확인하는 건 어렵지 않다. ‘지속가능성’을 거론하는 현시대에 플라스틱은 그 반대편에 서 있다.

플라스틱과 인류, 끊을 수 없는 실타래

과잉 생산과 소비 속에 쏟아져 나오는 플라스틱은 대부분 재생되지 못한 채 버려지고, 자연 분해에는 수백 년이 걸린다. 각국은 폐플라스틱을 재자원화하는 기술에 눈을 돌렸다. 환경부는 2030년까지 폐플라스틱 열분해 처리 비중을 10%로 끌어올리겠다는 계획을 제시함과 동시에 2025년만 해도 연간 31만 톤을 처리하는 시설을 마련해 전체 처리 방식 중 열분해 비중을 3.6%까지 확대한다는 목표를 세웠다.

이는 단순한 환경 대책을 넘어 기업에 새로운 수익 모델의 기회로 연결되고 있다. 문제는 이 과정이 ‘지속가능성’이라는 본래의 목표와 얼마나 부합하는 것에 대한 점이다.

플라스틱, 재활용은 어떻게 할까?

플라스틱은 분해에 짧게는 수십 년, 길게는 수백 년이 걸려 사실상 매립으로 이어지는 경우가 많다. 그러나 매립은 토양·수질 오염 등 심각한 환경 문제를 초래하기에, 세계적으로 다양한 재활용 기술이 모색돼 왔다. 현재 쓰이는 방식은 크게 기계적(물리적) 재활용, 열적 재활용, 화학적 재활용으로 구분된다. 이 가운데 열적 재활용은 단순 소각 과정으로 분류됨에 따라 환경적 한계가 지적돼 사용 비중이 줄어드는 추세다.

반면 가장 널리 쓰이는 방식은 기계적 재활용으로, 폐플라스틱을 수거해 세척 및 분쇄한 뒤 이물질을 제거하고 압출과 절단 과정을 거쳐 균일한 형태의 재활용 플라스틱으로 재가공한다.

화학적 재활용은 기계적 방식보다 진일보한 기술로 주목받고 있다. 대표적인 방법인 열분해를 통해 폐플라스틱을 처리하면 ‘열분해유’가 생성되는데, 이는 석유화학 원료로 재사용되거나 석유, 디젤, 천연가스로 전환될 수 있다. 무엇보다 선별 과정이 필요하지 않아 비용 절감 효과가 크다는 점이 장점이다. 결국 재활용의 성패는 단순히 처리량 확대가 아니라, 어떤 방식이 지속가능성과 환경성을 동시에 충족할 수 있느냐에 달려 있다.

폐플라스틱 재활용의 어려움

현재 다양한 재활용 방식 중 가장 널리 쓰이고 있는 것은 기계적 재활용으로, 전체 플라스틱 재활용 시장의 90% 이상을 차지하고 있다.

기계적 재활용의 가장 큰 한계는 재활용을 거듭할수록 품질이 떨어져 고품질의 새로운 제품으로 활용하기 어려워진다는 점이다. 결국 일정 단계 이후에는 다시 신규 플라스틱 생산에 의존할 수밖에 없어 악순환이 반복된다. 이에 따라 연료로 활용하는 화학적 재활용이 대안으로 거론되지만, 기술 성숙도가 낮고 비용 부담이 크다. 무엇보다 기계적 재활용에 비해 온실가스 배출량이 많다는 한계가 뚜렷하다.

CO₂ 감축의 허상, 화학적 재활용의 불편한 진실

플라스틱 재활용에서 가장 핵심적으로 짚어야 할 부분은 각 방식에서 발생하는 탄소 배출량이다. 단순히 ‘재활용’이라는 이름 아래 이뤄지는 과정이라 하더라도, 그 자체가 또 다른 환경 문제를 낳아서는 안 되기 때문이다. 최근 주목받는 이슈 역시 재활용 전 과정에서 배출되는 탄소의 총량이다.

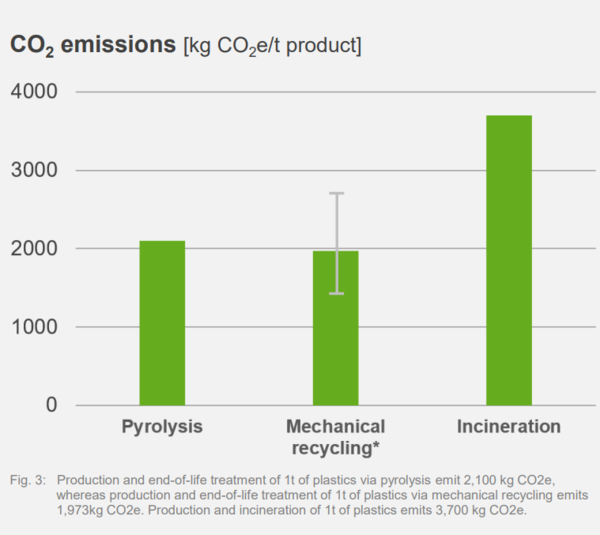

독일의 대표적인 플라스틱 재활용 기업 BASF 발표 자료에 따르면, 폐플라스틱 1톤을 열분해 또는 소각해 열에너지를 얻는 방식은 전 과정(LCA: 수명 주기 평가)에서 상당한 이산화탄소(CO₂)를 배출하는 것으로 나타났다.

여기에 더해, 유럽 환경단체 Zero Waste Europe이 발표한 폴리에틸렌 기준 이산화탄소 배출량 자료는 기계적 재활용과 화학적 재활용(Prolysis)의 격차를 더욱 뚜렷하게 보여준다. 기계적 재활용 과정은 0.311kg CO₂e/kg에 불과하지만, 화학적 재활용 과정은 2.91kg CO₂e/kg으로 무려 9배에 달하는 CO₂를 배출하는 것이다. 물론 새로운 플라스틱을 생산하는 것보다는 두 방식 모두 온실가스 감축 효과가 크다는 점은 분명하다.

그러나 문제는 기계적 재활용에 비해 화학적 재활용이 9배가량의 지나치게 많은 배출량을 수반한다는 사실이다. 이런 상황에서 화학적 재활용을 적극적으로 택하는 것은 기후 대응 측면에서 상당한 리스크를 안고 있다고 볼 수 있다. 결국 화학적 재활용이 미래 기술로 자리 잡기 위해서는 ‘재활용’이라는 이름에 걸맞게 이산화탄소 배출을 근본적으로 줄일 수 있는 연구와 개발이 반드시 뒷받침돼야 할 것이다.

진정한 ‘친환경적 재활용’을 위해서

폐플라스틱 발전 기술은 흔히 ‘배보다 배꼽이 더 큰’ 딜레마에 직면해 있다. 플라스틱 사용량 급증에 대응하기 위해 내세운 화학적 재활용은 대안으로 주목받고 있지만, 기술적 한계와 높은 비용, 그리고 무엇보다 기계적 재활용보다 많은 온실가스 배출이라는 치명적 약점을 안고 있다. 기계적 재활용이 불가능한 상황에서 화학적 재활용이 일정 부분 효과적인 대안이 될 수 있다는 점은 분명하다. 그러나 이 사실이 결코 과도한 탄소 배출을 묵인할 면죄부가 될 수는 없다.

문제는 지금까지의 평가가 재활용 공정을 기존 플라스틱 제조 방식과 단순히 비교하는 데 그치고 있다는 것이다. 이러한 방식으로는 재활용의 본질적 모순을 드러내지 못한다. 진정한 의미의 친환경 재활용은 단순히 기존 제조보다 배출량이 적다는 사실로 정당화될 수 없으며, 전 과정(LCA)에서 환경 부담을 얼마나 줄였는지가 핵심 기준이 돼야 한다.

따라서 앞으로의 연구와 정책은 단순 비교의 틀을 넘어, 재활용 과정 전체의 효율성을 높이고, 특히 전처리 단계에서 발생하는 환경적 비용을 최소화하는 데 집중해야 한다. 그렇지 않다면 ‘친환경 재활용’이라는 이름은 공허한 수사에 불과할 뿐이다. 기술적 진보와 정책적 지원이 동시에 뒷받침될 때만, 폐플라스틱 재활용은 지금의 모순적 딜레마를 넘어설 수 있을 것이다.

<글 / 대학생신재생에너지기자단 이건혁 thisishyuk19@gmail.com>

삽입된 도표상으로는 1.973 kg CO₂e/kg으로 화학적 재활용과 별반 차이가 없고, 오히려 max case에서는 2.8 CO₂e/kg으로 화학적 재활용보다 더 높습니다